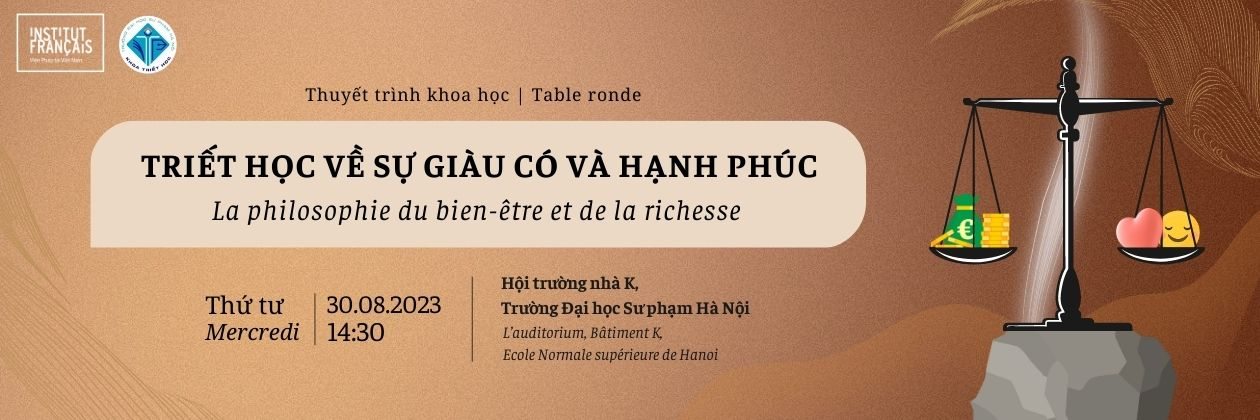

La philosophie du bien-être et de la richesse

Table-ronde

La philosophie du bien-être et de la richesse

Traduction consécutive

Intervenants :

– Prof. Dominique Méda, directrice de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO) et Présidente de l’Institut Veblen, Professeure de sociologie à l’Université Paris Dauphine-PSL

– Prof. Tran van Phong, ancien directeur de l’Institut de philosophie, Académie nationale de politique Ho Chi Minh

– Dr. Nguyen Duy Nhien, chef du département de la philosophie, Ecole Normale supérieure de Hanoi

Dans les Principes de l’économie politique (1820), l’économiste Malthus s’interroge sur ce qu’est la richesse. Il propose plusieurs conceptions pour n’en n’élire qu’une seule à la fin, celle qui permet d’exhiber des accroissements mesurables. Dans son estimation du revenu national américain, en 1934, Simon Kuznets montre les opérations de tri et de sélection qu’il opère pour construire celui-ci. Il prévient que ce revenu national ne devra pas être considéré comme un indicateur de bien-être. Pourtant, Revenu national et Produit intérieur brut seront très vite considérés comme des équivalents et des symboles du bien-être et du progrès. Le Pib/habitant considère la production de biens et services comme le critère majeur de bien-être. Il oublie de nombreuses dimensions Nous continuons à comparer les performances des nations grâce au PIB/habitant, devenu notre indicateur fétiche. Durant les années 1970, ces conceptions seront critiquées et diverses tentatives de correction seront faites pour transformer le PIB en indicateur de bien-être. du bonheur et surtout il est incapable de nous alerter sur la dégradation des patrimoines essentiels : notre patrimoine naturel – le système terre- et la cohésion sociale. Il nous faut d’urgence changer d’indicateurs.